本文围绕试管婴儿囊胚能否给予个人使用展开探讨,从医学、伦理、法律多层面解析,结合案例与数据说明不能随意个人使用的原因及囊胚的常见处理方式 。

试管婴儿囊胚能否给予个人使用的详细解析

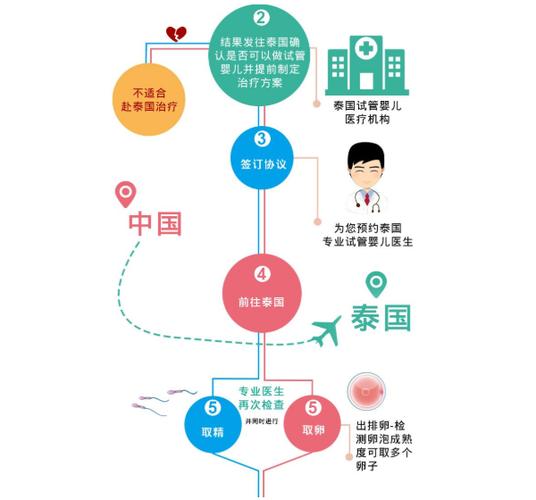

在现代辅助生殖技术中,试管婴儿已经帮助众多不孕不育家庭圆了生育梦。而在试管婴儿的过程里,囊胚是一个关键阶段。那么,试管婴儿囊胚能否给予个人使用呢?这可不是一个简单的问题,它涉及到医学、伦理、法律等多个层面。咱们今天就来好好唠唠。

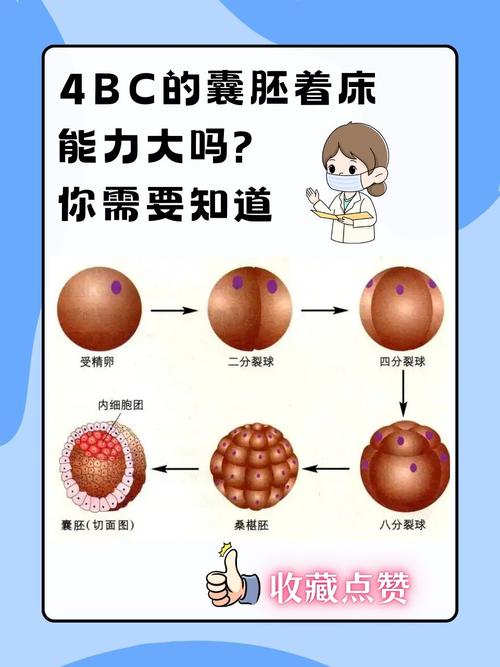

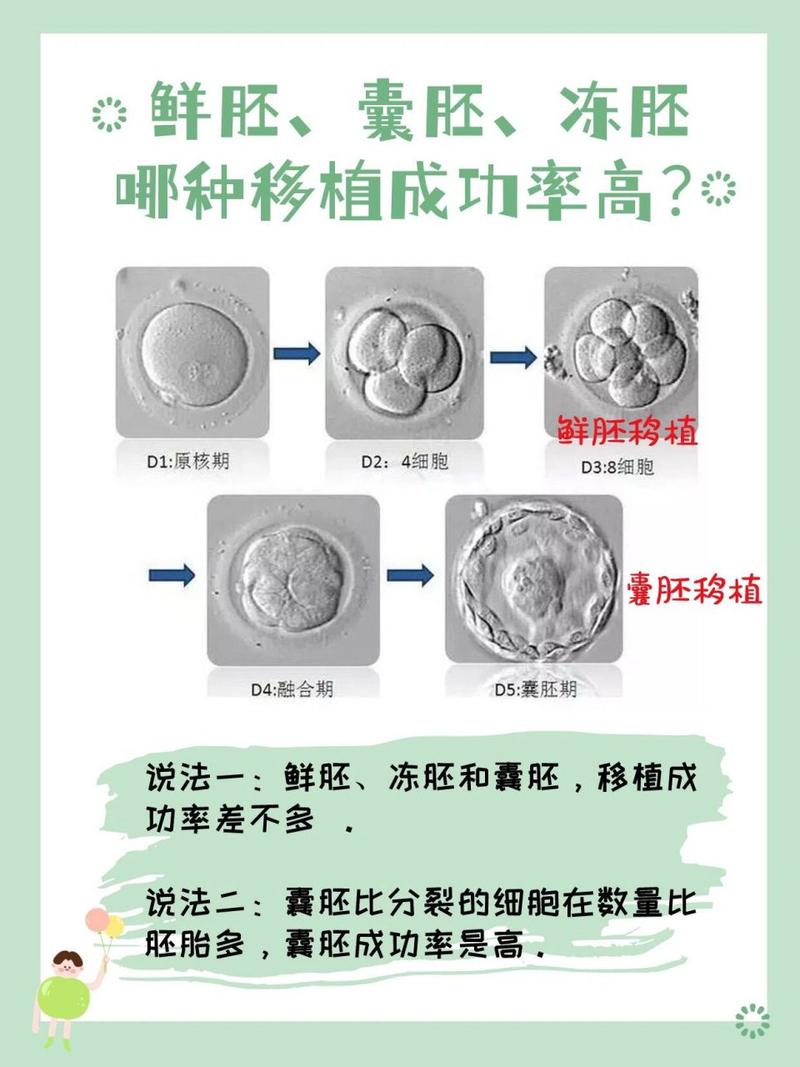

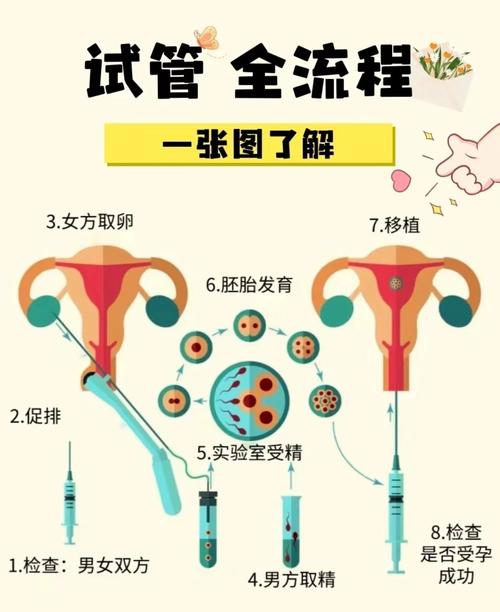

先说说什么是试管婴儿囊胚吧。在试管婴儿操作中,卵子和精子在体外受精形成受精卵,受精卵经过培养,发育到一定阶段就形成了囊胚。囊胚就像是一颗“种子”,它的质量和发育潜能对于试管婴儿的成功率至关重要。

从医学角度来看,囊胚的使用是有着严格流程和规范的。每一个囊胚的培育都不容易,都凝聚着生殖医学专家们的心血。医学上对于囊胚的处理,首先是要确保其质量和安全性。以数据说话,根据相关研究统计,| 不同年龄阶段女性 | 囊胚形成率 |

| 35岁以下 | 约50% - 60% |

| 35 - 39岁 | 约40% - 50% |

| 40 - 44岁 | 约30% - 40% |

从这个表格能看出,年龄对囊胚形成率影响挺大。这些来之不易的囊胚,医生会根据患者的具体身体状况、生育需求等多方面因素进行综合评估,然后再决定是否将囊胚移植到女性子宫内。这可不是说想怎么用就怎么用的,得遵循医学的科学原则。

接下来谈谈伦理方面。囊胚,虽然只是一个小小的细胞团,但它从某种意义上来说,承载着新生命的希望。如果随意将囊胚给予个人使用,可能会引发一系列伦理问题。比如说,如果个人没有专业的知识和条件,随意处置囊胚,可能会对潜在的生命造成伤害。这就好比把一个珍贵的宝贝交给一个不懂得珍惜和保护它的人,后果不堪设想。在社会伦理观念里,生命是神圣的,每一个囊胚都有可能发育成一个完整的生命个体,所以必须要有严谨的伦理考量。

再讲讲法律层面。在我国以及世界上大多数国家和地区,对于试管婴儿囊胚的使用都有明确的法律规定。法律明确禁止将囊胚随意给予个人使用。这是为了维护社会秩序和伦理道德,保障每一个生命的合法权益。以我国为例,相关法律法规严格规范了辅助生殖技术的实施,确保其在合法、安全、有序的轨道上进行。任何违反法律规定私自使用囊胚的行为,都将受到法律的制裁。这就像是给囊胚的使用上了一把“法律的锁”,确保它只能在正确的途径下发挥作用。

咱们来看看一些实际案例。曾经有一对夫妻,在试管婴儿过程中剩余了几个囊胚。他们觉得这些囊胚放在医院也是浪费,就想自己拿回家保存。但是他们忽略了囊胚的特殊性和相关规定。后来经过医生的耐心解释,他们才明白自己的想法是不恰当的。如果他们真的私自把囊胚拿走,不仅可能导致囊胚无法存活,还可能面临法律风险。

还有一些不法分子,看中了囊胚交易背后的利益,试图非法买卖囊胚。这种行为严重违反了法律和伦理道德,给整个辅助生殖行业带来了极大的负面影响。

那有人可能会问了,既然不能随意给予个人使用,那剩余的囊胚都怎么处理呢?一般来说,有几种常见的处理方式。一种是在患者同意的情况下,将剩余囊胚进行冷冻保存,以备后续再次需要时使用。数据显示,冷冻囊胚移植的成功率也相当可观,| 不同冷冻技术 | 解冻后囊胚复苏率 |

| 玻璃化冷冻技术 | 约90% - 95% |

| 慢速冷冻技术 | 约70% - 80% |

另一种方式是在患者签署知情同意书后,将囊胚用于医学研究。医学研究对于推动辅助生殖技术的发展至关重要,通过对囊胚的研究,可以更好地了解胚胎发育的奥秘,提高试管婴儿的成功率,为更多不孕不育家庭带来希望。

试管婴儿囊胚不能随意给予个人使用。它受到医学科学的严格规范、伦理道德的约束以及法律的强力保障。我们要正确认识囊胚的重要性和特殊性,尊重生命、遵守规定。只有这样,才能让试管婴儿技术更好地服务于那些有需要的家庭,让每一个新生命都能在正确的轨道上诞生和成长。希望大家通过这篇文章,对试管婴儿囊胚有更深入的了解,不再对这个问题感到迷茫。咱们一起为维护生命的尊严和辅助生殖技术的健康发展出份力。

免责声明:

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。