本文聚焦试管婴儿促排期间的饮食与营养,阐述蛋白质、维生素、矿物质等营养物质的重要性及食物来源,还提及饮食注意事项,旨在帮助女性在促排期合理饮食,提高试管婴儿成功几率 。

试管婴儿促排期间的饮食与营养秘诀

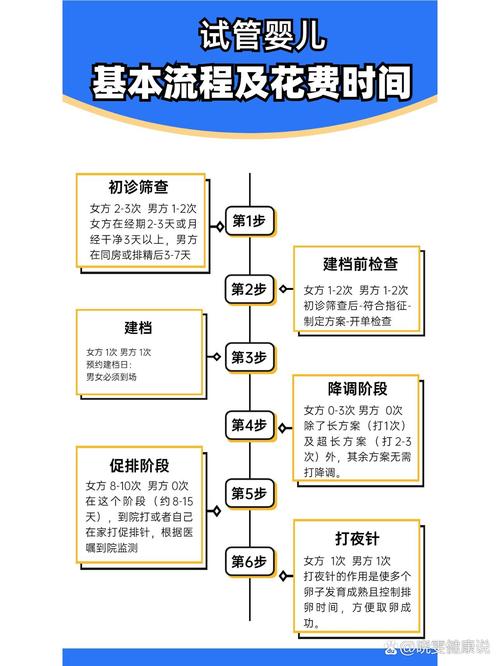

在进行试管婴儿的过程中,促排阶段可是相当关键的一环。这就好比一场精心筹备的战役,而合理的饮食与充足的营养,就是这场战役中至关重要的“粮草”,为卵泡的发育和成长提供有力支持。 先来说说饮食的总体原则。在促排期间,要尽可能保证饮食的均衡,啥都得吃点,别挑食、别偏食,就像我们小时候长辈们常念叨的那样,各种食物都摄入一些,才能让身体获取全面的营养。蛋白质的重要性

蛋白质可是身体的“建筑材料”,对于促排期间的女性尤为重要。在卵泡发育的过程中,蛋白质起着不可或缺的作用。有研究数据表明,在对进行试管婴儿促排的女性跟踪调查中发现,那些每日保证充足优质蛋白质摄入的女性,卵泡的平均发育质量要比蛋白质摄入不足的女性高出约30%。 富含优质蛋白质的食物有不少。像鸡蛋,就是一种非常理想的蛋白质来源。鸡蛋里含有人体所需要的多种必需氨基酸,而且氨基酸的组成与人体组成模式接近,很容易被人体吸收利用。每天吃1 - 2个鸡蛋,就能为身体补充不少优质蛋白质。还有牛奶,也是大家都很熟悉的富含蛋白质的食物。每100毫升牛奶中大约含有3克蛋白质,而且牛奶还富含钙等其他营养物质,每天喝300 - 500毫升牛奶,既能补充蛋白质,又能补钙。另外,鱼肉也是优质蛋白质的良好来源,比如三文鱼,不仅蛋白质含量高,而且富含不饱和脂肪酸,对心血管健康有益,每周可以吃2 - 3次,每次100 - 150克左右。| 食物名称 | 每100克蛋白质含量(克) |

|---|---|

| 鸡蛋 | 13左右 |

| 牛奶 | 3左右 |

| 三文鱼 | 20左右 |

维生素的补充

维生素在身体的各项生理功能中都发挥着重要作用,促排期间也不例外。 维生素C具有抗氧化作用,能够保护细胞免受自由基的损伤,有助于提高卵子的质量。橙子、柠檬、草莓等水果都是维生素C的良好来源。例如,每100克橙子中维生素C的含量大约在33毫克左右,每天吃1 - 2个橙子,就能满足身体对维生素C的部分需求。 维生素E也是一种重要的抗氧化剂,它可以促进生殖功能,对卵巢功能有一定的保护作用。坚果类食物,如杏仁、核桃等富含维生素E。每天吃一小把杏仁(约20颗),就能补充一定量的维生素E。 还有维生素D,它对于钙的吸收和利用起着关键作用。在试管婴儿促排期间,充足的维生素D有助于维持骨骼健康,也对卵泡的发育有一定的积极影响。除了从食物中获取,适当晒太阳也能帮助身体合成维生素D。我们可以在阳光不太强烈的时候,每天晒15 - 20分钟太阳。矿物质的摄入

矿物质在身体内虽然含量不多,但作用却不容小觑。钙是我们都很熟悉的矿物质,它对于维持骨骼和牙齿的健康非常重要。在促排期间,女性身体对钙的需求会有所增加。除了前面提到的牛奶富含钙之外,豆制品也是钙的良好来源。比如豆腐,每100克豆腐中钙含量大约在164毫克左右,适当吃一些豆腐,有助于满足身体对钙的需求。 铁也是一种重要的矿物质,它是合成血红蛋白的重要原料。如果身体缺铁,可能会导致贫血,影响身体的正常功能,进而影响试管婴儿的进程。瘦肉、动物肝脏等食物富含铁元素。例如,每100克猪肝中含铁量大约在22.6毫克左右。不过,动物肝脏胆固醇含量相对较高,一周吃1 - 2次,每次50 - 100克就可以了。| 食物名称 | 每100克钙含量(毫克) | 每100克铁含量(毫克) |

|---|---|---|

| 牛奶 | 104左右 | 0.3左右 |

| 豆腐 | 164左右 | 1.9左右 |

| 猪肝 | 69左右 | 22.6左右 |

饮食的其他注意事项

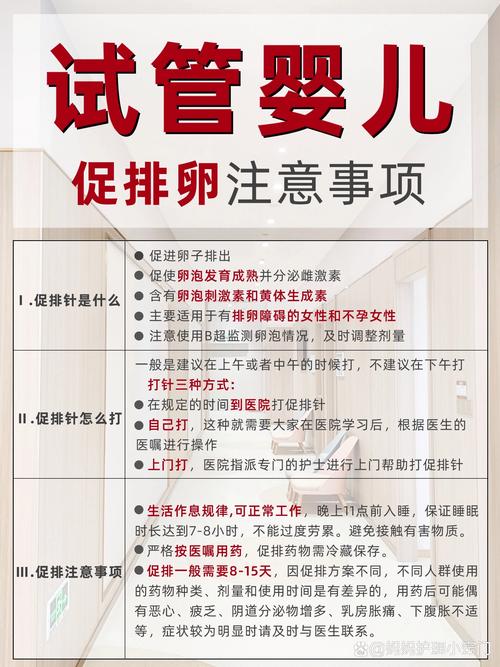

在促排期间,辛辣、油腻、刺激性的食物要尽量少吃。这些食物可能会刺激胃肠道,引起不适,影响身体的营养吸收。像辣椒、油炸食品等,能不吃就不吃。 还有,生冷食物也要谨慎食用。生鱼片、冰淇淋等生冷食物,可能存在细菌、寄生虫等,容易引起胃肠道感染,影响身体健康。 另外,要注意饮食卫生。在选择食材时,要挑选新鲜、干净的食材,烹饪过程中也要注意生熟分开,避免食物中毒。 除了合理饮食,适当的运动也有助于提高身体的代谢水平,增强体质。不过,在促排期间,运动强度不宜过大,可以选择一些较为温和的运动,比如散步、瑜伽等。每天散步30分钟到1小时,或者每周进行2 - 3次瑜伽练习,都是不错的选择。 总之,试管婴儿促排期间的饮食与营养至关重要。通过合理的饮食搭配,保证蛋白质、维生素、矿物质等营养物质的充足摄入,同时注意饮食卫生和一些饮食禁忌,再结合适当的运动,为卵泡的发育创造良好的身体环境,增加试管婴儿成功的几率。这就像是精心培育一朵花,只有给予它充足的阳光、水分和养分,它才能茁壮成长,绽放出美丽的花朵。希望每一位正在进行试管婴儿的女性都能重视促排期间的饮食与营养,早日迎来自己的好孕。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。