文章详细介绍了试管婴儿促排后的注意事项与步骤,包括生活作息、饮食、心理调节、就医检查等方面,强调各环节对提高试管婴儿成功率的重要性,为备孕夫妇提供实用参考。

试管婴儿促排后应注意的那些事儿

在试管婴儿的过程中,促排卵是一个关键环节。促排后,很多细节都关乎着后续的成功率,可千万不能掉以轻心。就好比盖房子,促排是打基础,后续的注意事项就是稳固根基,一步都不能错。

首先,咱们得知道为什么要促排。正常情况下,女性每个月一般只排一个卵子,这对于试管婴儿来说远远不够。通过促排卵药物的使用,能让多个卵泡同时发育成熟,这样就可以获取更多的卵子,增加成功受孕的机会。据相关数据统计,在未进行促排的试管婴儿周期中,平均可获取卵子数仅为 1 - 2 个;而经过促排后,这个数字能提升到 8 - 15 个左右,大大提高了受孕的可能性。以下是详细数据对比:

| 项目 | 未促排周期 | 促排周期 |

|---|---|---|

| 平均获取卵子数 | 1 - 2 个 | 8 - 15 个 |

那促排后都有哪些要注意的事项和步骤呢?

生活作息要规律

促排后,生活作息就得像军队作息一样规律。熬夜那是绝对不行的,因为熬夜会影响内分泌系统,而内分泌一旦失调,就可能干扰卵泡的正常发育和激素的平衡。打个比方,内分泌就像一个乐队的指挥,指挥乱了,乐队演奏肯定就一团糟。每天最好能保证 7 - 8 小时的高质量睡眠,晚上尽量在 11 点前就上床睡觉。

除了睡眠,适当的运动也很重要,但可不是那种剧烈运动。像散散步、做做瑜伽这种轻柔的运动就比较合适。散步可以选择在空气清新的公园,每天走上 30 分钟到 1 个小时,既能放松心情,又有助于身体的血液循环,为卵泡的发育提供良好的环境。

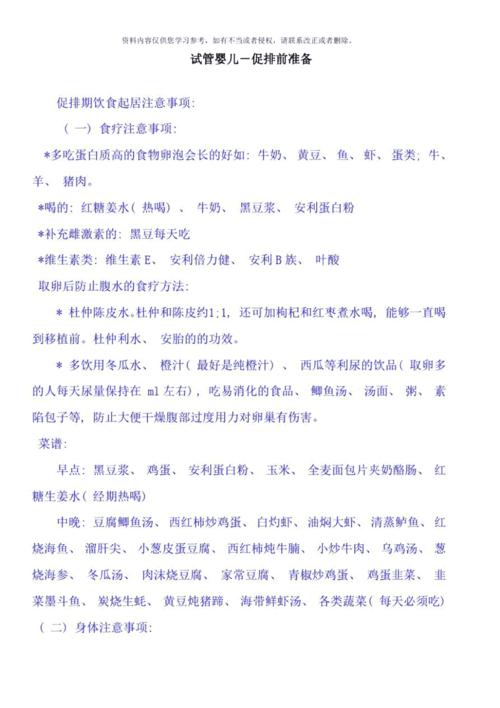

饮食方面要讲究

促排后的饮食得精心安排,这时候身体就像一个需要精心呵护的小花园,得给它提供充足的养分。蛋白质是必不可少的,像鸡蛋、牛奶、鱼肉这些富含优质蛋白质的食物要多吃。每天可以吃 1 - 2 个鸡蛋,喝一杯牛奶,再适量吃一些鱼肉,比如三文鱼,它富含不饱和脂肪酸,对身体特别好。

还有,水分的摄入也得跟上。每天至少要喝 1500 - 2000 毫升的水,就像给小花园浇水一样,保持身体的水分平衡,促进新陈代谢。另外,辛辣、油腻、刺激性的食物就要少吃啦,这些食物就像花园里的杂草,可能会影响身体的恢复和卵泡的发育。

心理状态要调整

很多人在促排后,心里就像揣了只小兔子,特别紧张,担心这担心那的。其实啊,这种紧张的情绪对整个试管婴儿过程可没什么好处。据研究表明,心理压力过大的女性,试管婴儿的成功率会比心态平和的女性低 15% - 20%。具体数据如下:

| 心理状态 | 试管婴儿成功率 |

|---|---|

| 心态平和 | 40% - 50% |

| 心理压力大 | 20% - 35% |

所以啊,要学会给自己减压。可以听听喜欢的音乐,看看轻松的电影,或者跟亲朋好友聊聊天,把心里的压力释放出来。就像给气球放气一样,别让压力把自己压得喘不过气来。

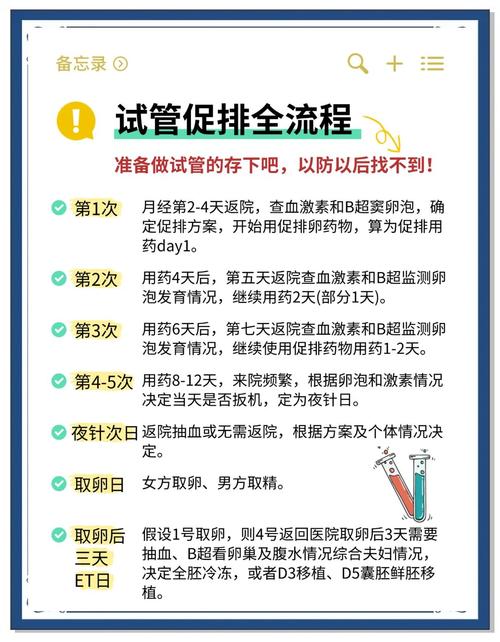

按时就医检查

促排后,按时去医院检查那是必须的。医生会通过 B 超监测卵泡的发育情况,看看卵泡的大小、数量,就像园丁检查花园里花朵的生长情况一样。一般在促排后的第 3 - 5 天就需要进行第一次 B 超检查,之后根据卵泡的发育情况,可能每隔 1 - 2 天就要检查一次。

同时,医生还会通过血液检查来监测激素水平,了解身体的内分泌状况。只有通过这些检查,医生才能准确判断卵泡的发育是否正常,从而调整后续的治疗方案。这就好比船长根据航海图和各种仪器的数据来调整船只的航行方向一样,确保整个试管婴儿过程顺利进行。

注意身体反应

促排后,身体可能会出现一些反应,这时候自己就得留个心眼。有些女性可能会感觉到腹部有些轻微的胀痛,这可能是卵泡在生长发育引起的,一般属于正常现象。但如果胀痛感比较强烈,或者出现了恶心、呕吐、呼吸困难等症状,那就得赶紧去医院了,这可能是出现了卵巢过度刺激综合征等不良反应。

另外,要注意观察阴道分泌物的情况。如果分泌物出现异味、颜色异常或者伴有瘙痒等症状,也要及时告诉医生,这可能是生殖系统出现了感染问题。

后续取卵准备

当卵泡发育成熟后,就该准备取卵了。在取卵前,医生会告知具体的注意事项。一般来说,取卵前 8 小时要禁食禁水,这是为了防止在取卵过程中出现呕吐等情况,影响手术的安全。

取卵手术是在超声引导下进行的,整个过程大概需要 10 - 20 分钟。手术过程中会有一定的麻醉措施,所以不用太担心疼痛问题。取完卵后,要在医院观察 1 - 2 小时,看看有没有出血、腹痛等不良反应。

总之,试管婴儿促排后有一系列的注意事项和步骤,每一个环节都紧密相连。咱们得像照顾自己最珍贵的宝贝一样,细心呵护自己的身体,调整好心态,积极配合医生的治疗,这样才能提高试管婴儿的成功率,早日迎来自己的小天使。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。