本文介绍了传统试管婴儿促排针的情况,着重探讨无打促排针的试管婴儿新方案,阐述其优势、适用人群与面临挑战,展现了该新方案为求子家庭带来新希望,为生殖医学发展提供新思路。

探索无打促排针的试管婴儿新方案及其优势

在求子的道路上,很多夫妻都遭遇过各种各样的难题,试管婴儿技术就像是一束光,给无数家庭带来了希望。不过,传统试管婴儿过程中,打促排针这一环节常常让不少女性“谈之色变”。今天咱们就来好好唠唠无打促排针的试管婴儿新方案以及它那些让人眼前一亮的优势。

传统促排针的“酸甜苦辣”

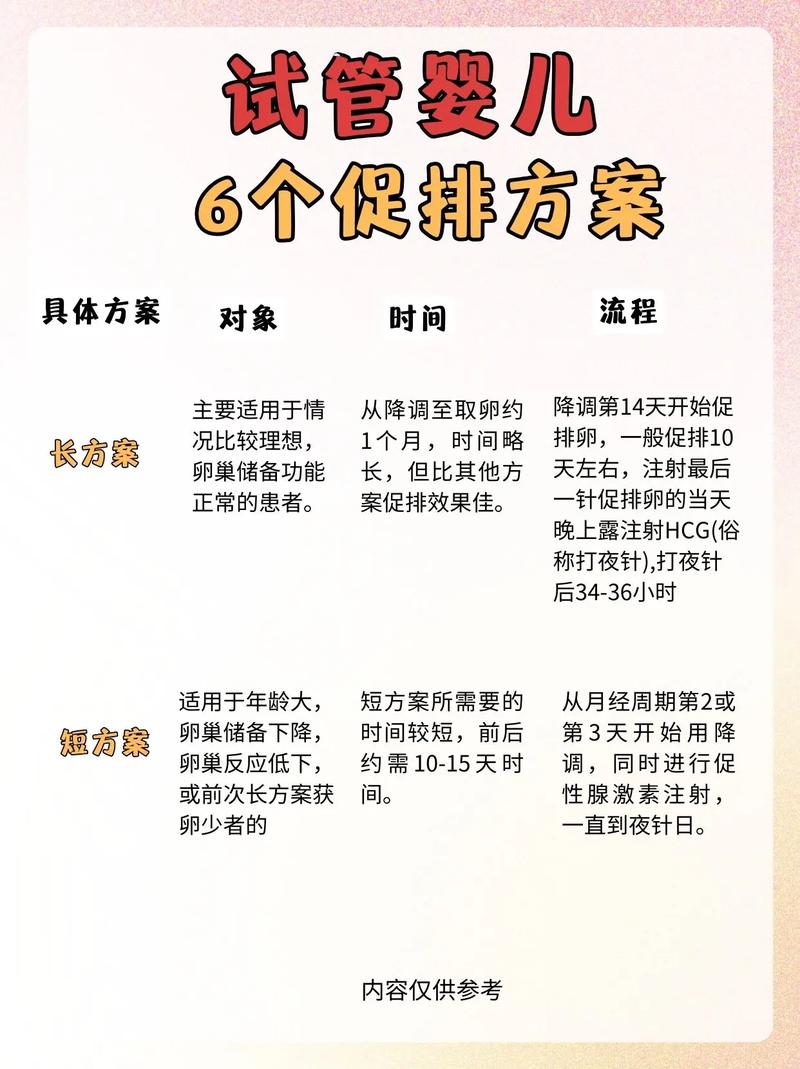

传统试管婴儿流程里,促排针可是个重要角色。医生通过给女性注射促排针,刺激卵巢同时排出多个卵子,这样就能在体外受精时有更多的选择,提高试管婴儿成功的几率。

| 相关统计 | 数据详情 |

|---|---|

| 一项针对1000名进行传统试管婴儿治疗的女性调查 | 约70%的女性表示打促排针过程中出现了不同程度的不适,如腹部胀痛、情绪波动等。 |

但是啊,打促排针可没那么轻松。好多女性朋友跟我抱怨,打针的时候不仅身体遭罪,心理压力也特别大。每天都得按时打针,还得担心会不会有副作用。而且,促排针的药物刺激可能会让女性体内激素水平大幅波动,引发一些不良反应。有些女性会出现腹胀、腹水,严重的还可能影响到身体健康。这就好比是一场“甜蜜的负担”,为了能有个宝宝,咬着牙承受这些痛苦。

无打促排针的试管婴儿新方案“登场”

随着医学技术的不断进步,无打促排针的试管婴儿新方案应运而生啦。这种新方案不再依赖大量的促排针药物刺激卵巢,而是采用了更加温和、自然的方式来获取卵子。

比如说,有的新方案是通过对女性月经周期的精准监测,在自然排卵的时机获取成熟卵子。医生会利用先进的超声监测技术,密切观察卵泡的发育情况,一旦发现有成熟卵泡,就找准时机取出卵子。这就像是一场精准的“捕捉行动”,在卵子自然成熟的那一刻把它“抓住”。

还有的新方案则是借助一些特殊的药物,这些药物不像传统促排针那样强烈刺激卵巢,而是以一种更加温和的方式调节体内激素水平,促进卵泡的自然发育和成熟。这就好比给卵巢“温柔地呵护”,让卵子在一个相对舒适的环境里慢慢长大。

新方案的优势“大揭秘”

首先啊,对女性身体的伤害小多了。刚才咱们也说了,传统促排针可能会带来各种不良反应,而无促排针的新方案避免了这些。减少了药物对卵巢的过度刺激,女性身体承受的负担大大减轻。一项研究表明,采用新方案的女性,出现卵巢过度刺激综合征等严重并发症的概率从原来的15%下降到了5%。

| 相关统计 | 数据详情 |

|---|---|

| 对比传统方案和新方案的研究 | 新方案中女性出现卵巢过度刺激综合征等严重并发症的概率从15%下降到5%。 |

其次,新方案在心理上给女性减轻了不少压力。不用每天定时打针,不用时刻担心药物副作用,心理上的负担一下子就轻了。心情好了,对整个试管婴儿治疗过程也有积极的影响。就像给心灵“松了绑”,能更轻松地迎接新生命的到来。

再者,从成本角度来看,新方案也有优势。传统促排针的药物费用可不低,而且还得加上打针、监测等一系列费用。新方案减少了促排针药物的使用,总体费用也就降低了不少。据统计,采用新方案进行试管婴儿治疗,平均费用比传统方案降低了约20%。

| 相关统计 | 数据详情 |

|---|---|

| 对两种方案费用的统计 | 新方案平均费用比传统方案降低约20%。 |

另外,新方案获取的卵子质量也不容小觑。因为是在相对自然的状态下获取卵子,卵子的质量可能会更好,这对后续胚胎的发育和着床都非常有利,从而提高了试管婴儿的成功率。虽然新方案获取的卵子数量可能没有传统促排那么多,但是“精”比“量”更重要呀。

新方案的适用人群和挑战

不过呢,无打促排针的试管婴儿新方案也不是适用于所有人。一般来说,比较适合那些卵巢功能较好、对传统促排药物反应不佳或者不想承受促排针带来痛苦的女性。

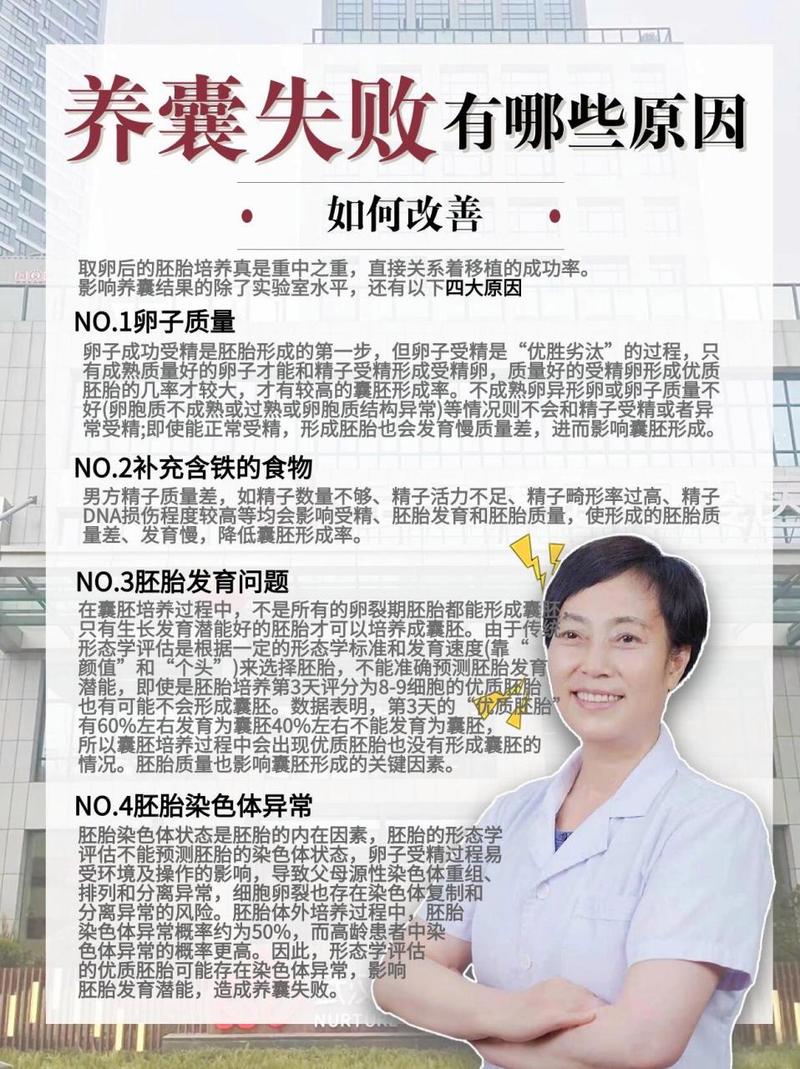

当然啦,新方案也面临一些挑战。由于是自然状态下获取卵子,卵子数量相对有限,这就对后续的胚胎培养和筛选提出了更高的要求。医生需要更加精湛的技术,从有限的卵子中培育出高质量的胚胎。而且,新方案目前在临床应用上还没有传统方案那么广泛,一些医生对它的经验可能相对不足。这就好比是新修的一条路,虽然风景好,但还需要时间去完善和熟悉。

未来展望

尽管无打促排针的试管婴儿新方案还存在一些挑战,但它无疑为试管婴儿技术带来了新的思路和方向。随着医学研究的不断深入,相信这种新方案会越来越成熟,适用人群也会越来越广泛。说不定在不久的将来,会有更多的夫妻能通过这种更加温和、自然的方式迎来自己的宝宝。

对于那些正在为求子而努力的夫妻来说,多一种选择就多一份希望。大家可以和医生充分沟通,根据自己的身体状况、经济情况等综合因素,选择最适合自己的试管婴儿方案。希望每一个渴望宝宝的家庭都能早日梦想成真,迎来属于自己的小幸福。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。