本文讲述了朋友晓妍通过试管婴儿实现二胎梦想的经历,包括前期检查、促排卵等过程,还提及相关数据,展现了其中的艰辛与最终的幸福,鼓励生育困难夫妻勇敢尝试。

试管婴儿圆二胎梦:幸福背后的艰辛与希望

在咱们中国人的传统观念里,多子多福一直是很多家庭的美好愿望。随着国家二胎政策的开放,不少家庭都燃起了生二胎的想法,希望给孩子添个伴儿,让家里更热闹些。可对于一些夫妻来说,自然受孕要二胎却成了一道难以跨越的坎儿,好在试管婴儿技术给他们带来了新的希望。今天啊,咱们就来唠唠试管婴儿终于怀孕,实现二胎梦想那些事儿。就拿我身边的朋友晓妍来说吧,她和老公一直想给家里的大宝添个弟弟或妹妹。大宝已经上幼儿园了,看着孩子有时候一个人玩,晓妍两口子就想着要是能再有个孩子,俩孩子一起成长,那该多好啊。可计划赶不上变化,晓妍备孕了大半年,肚子一直没啥动静。两口子着急了,去医院一检查,发现晓妍的输卵管有些堵塞,自然受孕的几率比较低。这可把他们愁坏了,毕竟年龄也不小了,再拖下去心里更没底儿。

后来啊,医生建议他们考虑试管婴儿。一开始,晓妍心里挺打鼓的,这试管婴儿到底靠不靠谱啊?费用高不高啊?会不会有啥风险?一连串的问题在她脑子里打转。但为了能实现二胎梦,晓妍和老公还是决定试一试。

试管婴儿过程中的那些事儿

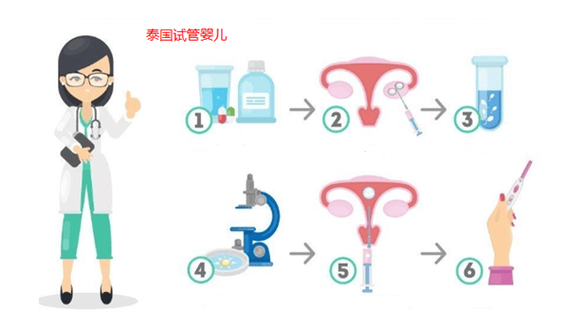

咱们先来说说试管婴儿这过程,那可真是不容易。首先就是前期的检查,夫妻双方都得做一堆检查,像什么血液检查、B超检查、生殖激素检查等等。晓妍说,那段时间她感觉自己都快成了医院的常客了,隔三岔五就得去一趟。这些检查主要是为了了解夫妻双方的身体状况,看看适不适合做试管婴儿,也为后续的治疗方案提供依据。根据相关统计数据,在准备做试管婴儿的夫妻中,约有30%的人会因为前期检查出现各种问题,而需要先进行调理或治疗后才能进入正式的试管婴儿周期。这也说明了前期检查的重要性。

| 检查项目 | 所占比例 |

|---|---|

| 身体基础疾病检查(如高血压、糖尿病等) | 10% |

| 生殖系统相关疾病检查(如输卵管堵塞、多囊卵巢等) | 15% |

| 其他特殊情况检查(如染色体异常等) | 5% |

接下来就是促排卵环节了,这可是个关键步骤。为了能获取多个成熟的卵子,医生会给女方使用促排卵药物。晓妍说,那段时间她每天都得打针,肚皮上都青一块紫一块的。而且促排卵药物还可能会带来一些副作用,比如恶心、腹胀、情绪波动等等。但为了孩子,晓妍都咬牙坚持下来了。一般来说,通过促排卵,每次可以获取8 - 15个左右的卵子,但这数量也不是绝对的,因人而异。

取卵和取精过程相对来说就比较简单直接了。取卵是在超声引导下进行的,虽然会有一些不适,但在麻醉的作用下,晓妍说感觉还能忍受。男方则是通过手淫的方式取精。这之后,实验室的工作人员就会将卵子和精子放在一起,让它们自然结合或者通过单精子注射技术帮助它们结合形成受精卵。

受精卵培养成胚胎后,就要进行胚胎移植了。这一步晓妍特别紧张,她感觉像是在等待命运的宣判。医生会选择1 - 2个优质胚胎移植到女方的子宫内,剩下的胚胎可以选择冷冻保存,以备后续使用。移植后,晓妍就进入了漫长的等待期,需要卧床休息,还要按照医生的嘱咐按时吃药、打针,进行黄体支持,为胚胎的着床和发育创造良好的条件。

等待中的煎熬与希望

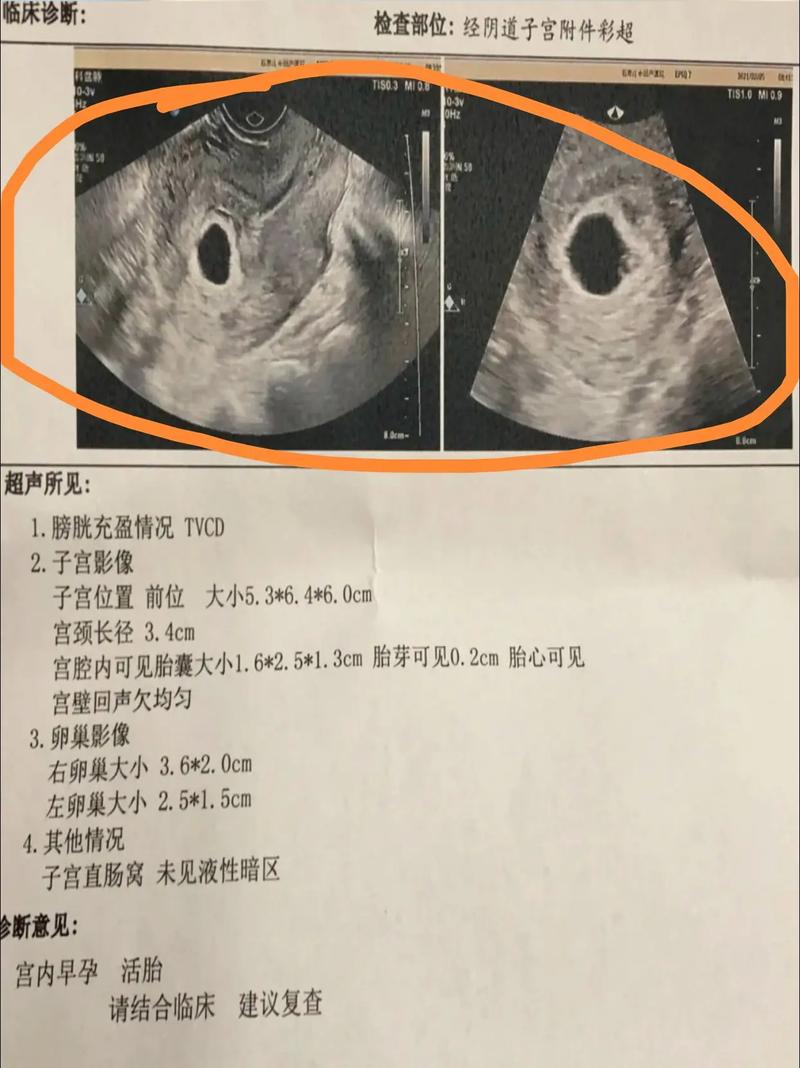

在等待验孕的日子里,晓妍的心情那真是像坐过山车一样。每天都盼着时间过得快一点,又怕结果不理想。她一会儿觉得自己好像有了怀孕的症状,比如乳房胀痛、有点恶心,可一会儿又觉得可能是自己太紧张,出现了错觉。这种煎熬只有经历过的人才能体会。终于,到了验孕的日子。晓妍一大早就拉着老公去了医院,抽血的时候手都在微微发抖。当拿到检查报告,看到HCG值显示怀孕的那一刻,晓妍激动得眼泪都出来了。这一路走来的艰辛,在这一刻都化作了幸福的泪水。老公也紧紧地抱住了她,一家人都沉浸在喜悦之中。

其实啊,像晓妍这样通过试管婴儿实现二胎梦想的家庭还有很多。据统计,近年来全球每年通过试管婴儿技术诞生的婴儿数量已经超过了 80 万。这一数据也充分说明了试管婴儿技术在帮助不孕不育夫妻实现生育梦想方面发挥着越来越重要的作用。

试管婴儿二胎后的幸福生活

现在,晓妍的二宝已经顺利出生了,是个可爱的小男孩。大宝可喜欢弟弟了,每天放学回来都要抱抱弟弟,逗他玩。晓妍看着两个孩子,心里满满的都是幸福。她说,这一路走来虽然很辛苦,但一切都是值得的。当然啦,试管婴儿成功怀孕并不意味着就万事大吉了。在孕期,还是要格外注意,按照医生的要求做好产检,保持良好的生活习惯和心态。毕竟,妈妈和宝宝的健康才是最重要的。

对于那些也有着二胎梦想,却因为各种原因面临生育困难的夫妻来说,不要灰心。试管婴儿技术为我们打开了一扇新的大门,虽然过程可能会很艰辛,但只要有希望,就值得去尝试。说不定,下一个实现二胎梦想的就是你呢!愿每一个渴望孩子的家庭都能迎来属于自己的小天使,让生活充满更多的欢笑和温暖。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。