文章探讨四次试管婴儿失败的原因,包括卵子质量、精子质量、子宫内膜、免疫因素及心理压力等,并给出相应应对措施,还通过案例进行分析。

探究四次试管婴儿失败的原因及应对措施

试管婴儿技术,对于许多渴望拥有孩子的家庭来说,是一道希望之光。然而,有的家庭在这条求子之路上却历经坎坷,比如那些经历了四次试管婴儿都以失败告终的人们。究竟是什么原因导致了多次试管婴儿的失败呢?又有哪些应对措施可以帮助他们实现为人父母的梦想呢?

一、试管婴儿失败的常见原因

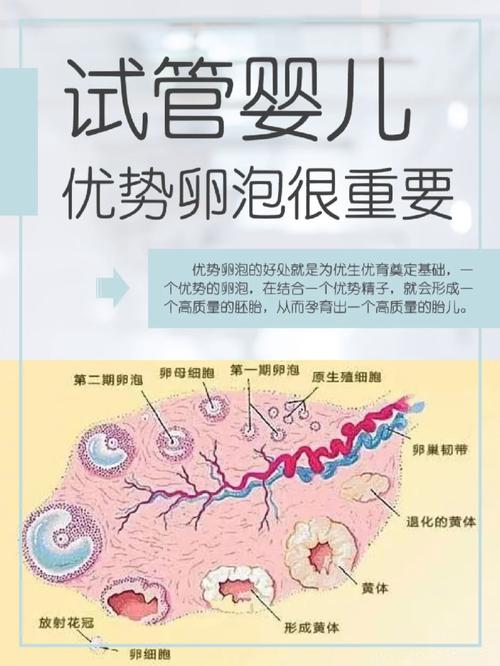

1. 卵子质量问题

卵子质量是影响试管婴儿成功率的重要因素之一。随着女性年龄的增长,卵子的质量会逐渐下降。据统计,35 岁以上女性的卵子质量明显不如年轻女性。例如,在一项针对 1000 名不同年龄段女性的研究中,35 岁以下女性的卵子正常率为 70%,而 35 岁以上女性的卵子正常率仅为 40%。年龄较大的女性,其卵子可能存在染色体异常、线粒体功能下降等问题,从而影响受精和胚胎发育。

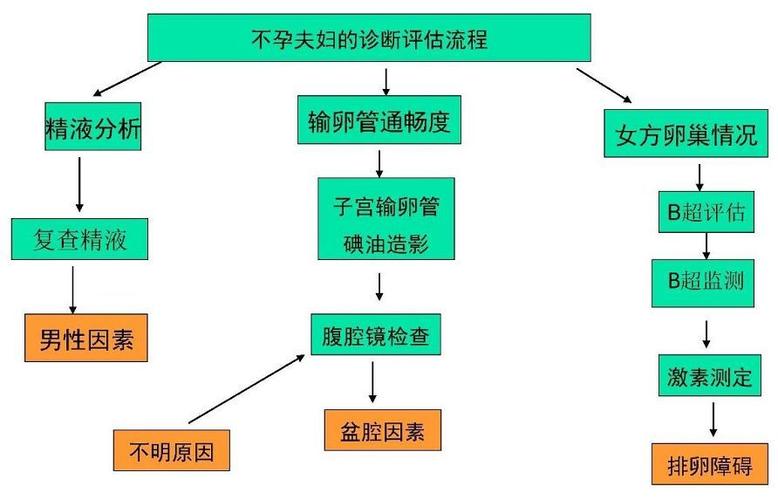

2. 精子质量不佳

精子质量同样对试管婴儿的成功起着关键作用。如果精子数量少、活力低、畸形率高,就会降低受精的成功率。有研究表明,男性精子活力低于 40%时,试管婴儿的成功率会明显下降。在对 500 对进行试管婴儿的夫妇进行的调查中,发现因男方精子质量问题导致失败的占比达到了 30%。

3. 子宫内膜问题

子宫内膜就像是胚胎生长的“土壤”,如果土壤不肥沃,胚胎就难以着床和生长。子宫内膜过薄或过厚、子宫内膜炎、子宫内膜息肉等问题都可能影响试管婴儿的成功率。据临床数据显示,子宫内膜厚度在 8-12mm 时,胚胎着床的成功率较高。当子宫内膜厚度小于 7mm 时,着床成功率会显著降低。

4. 免疫因素

人体的免疫系统有时会将胚胎误认为是外来异物而进行攻击,从而导致试管婴儿失败。一些自身免疫性疾病,如抗磷脂综合征、系统性红斑狼疮等,会增加试管婴儿失败的风险。在一项对 200 名多次试管婴儿失败的女性进行的检查中,发现有 20%的人存在免疫因素异常。

5. 心理压力过大

心理压力对试管婴儿的成功率也有一定的影响。长期处于紧张、焦虑状态的患者,体内会分泌一些不利于胚胎着床的激素。有研究显示,心理压力大的患者试管婴儿成功率比心态放松的患者低 10%左右。

二、应对措施

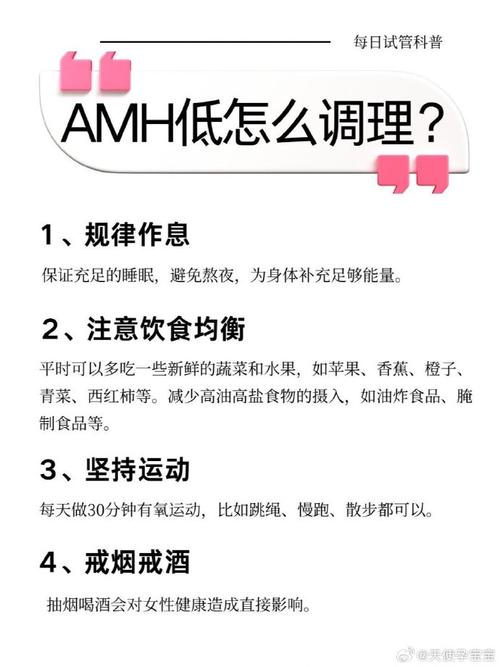

1. 提高卵子和精子质量

对于卵子质量不佳的女性,可以通过调整生活方式来提高卵子质量。比如,保持良好的作息习惯,避免熬夜;适当运动,增强体质;合理饮食,多吃富含蛋白质、维生素和矿物质的食物。对于男性来说,要戒烟戒酒,避免久坐,适当运动,提高精子质量。此外,还可以通过药物治疗来改善卵子和精子质量。

2. 改善子宫内膜环境

如果子宫内膜存在问题,可以通过药物治疗、手术治疗等方式进行改善。例如,对于子宫内膜过薄的患者,可以使用雌激素等药物促进子宫内膜生长;对于子宫内膜炎、子宫内膜息肉等患者,可以进行手术治疗。

3. 进行免疫治疗

对于存在免疫因素异常的患者,可以进行免疫治疗。例如,使用低分子肝素、阿司匹林等药物进行抗凝治疗,使用免疫球蛋白等药物进行免疫调节。

4. 心理疏导

试管婴儿过程中,患者的心理压力往往很大。因此,需要进行心理疏导,帮助患者缓解紧张、焦虑情绪。可以通过与家人、朋友交流,参加心理辅导课程等方式来缓解心理压力。

三、案例分析

李女士和张先生结婚多年一直没有孩子,他们尝试了四次试管婴儿都失败了。经过检查,发现李女士的卵子质量较差,子宫内膜也比较薄。同时,他们在试管婴儿过程中也承受了很大的心理压力。医生针对他们的情况,制定了个性化的治疗方案。首先,让李女士调整生活方式,服用一些提高卵子质量的药物。同时,使用雌激素等药物促进子宫内膜生长。此外,医生还对他们进行了心理疏导,帮助他们缓解心理压力。经过一段时间的治疗,李女士再次进行试管婴儿,这次终于成功了。

四、总结

四次试管婴儿失败可能是由多种原因造成的,包括卵子质量问题、精子质量不佳、子宫内膜问题、免疫因素和心理压力过大等。针对这些原因,可以采取提高卵子和精子质量、改善子宫内膜环境、进行免疫治疗和心理疏导等应对措施。在试管婴儿过程中,患者要积极配合医生的治疗,保持良好的心态,相信自己一定能够实现为人父母的梦想。

| 统计名称 | 数据 |

|---|---|

| 35 岁以下女性卵子正常率 | 70% |

| 35 岁以上女性卵子正常率 | 40% |

| 男性精子活力低于 40%时试管婴儿成功率下降情况 | 明显下降 |

| 因男方精子质量问题导致试管婴儿失败占比 | 30% |

| 子宫内膜厚度在 8 - 12mm 时胚胎着床成功率 | 较高 |

| 子宫内膜厚度小于 7mm 时着床成功率 | 显著降低 |

| 200 名多次试管婴儿失败女性中存在免疫因素异常占比 | 20% |

| 心理压力大的患者试管婴儿成功率比心态放松的患者低的比例 | 10%左右 |

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。